Keine Lust auf langes Lesen?

Hier kannst du dir alle Infos auch bequem anhören und währenddessen die Gegend erkunden.

Kolonialismus und Medizin – von „Tropenmedizin“ bis Rassentheorie

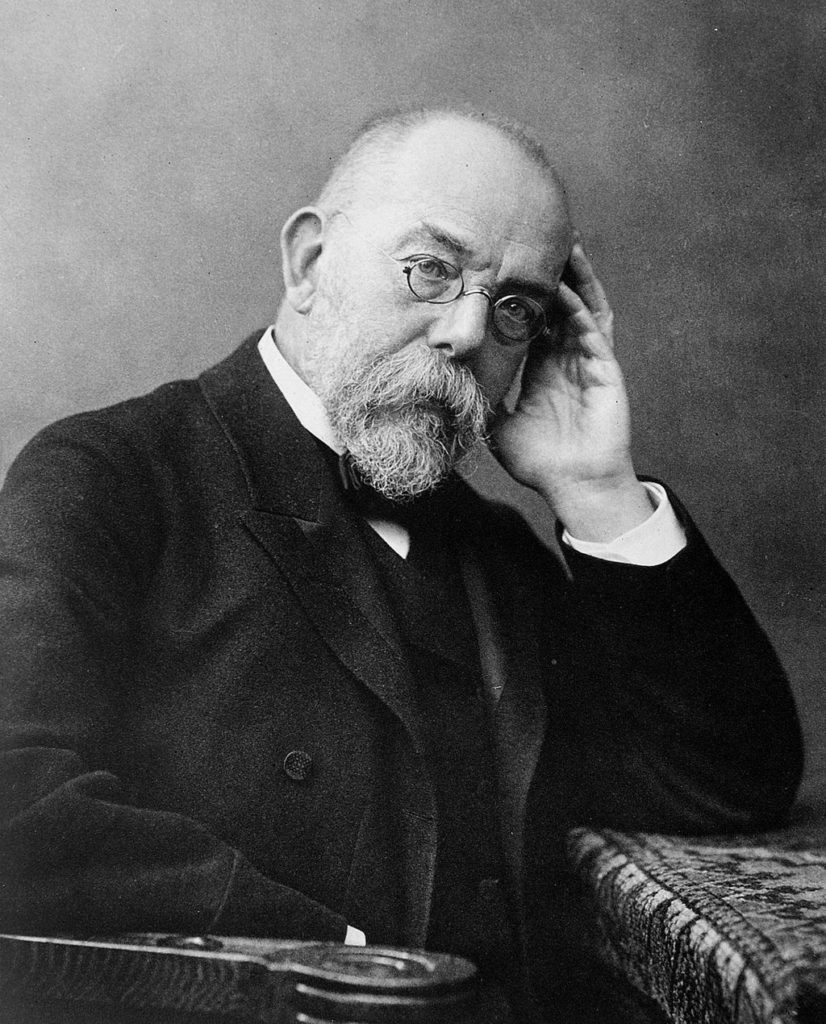

Die medizinische Fakultät Rostock soll uns zum Anlass dienen, einmal über die (medizinische) Forschung zu Zeiten des Kolonialismus nachzudenken. Zur Kolonialzeit spielte die Medizin vor allem unter dem Wort „Tropenmedizin“ eine Rolle. In diesem Zusammenhang fällt auch der Name Robert Koch häufig.

Dieser behandelte 1906 auf den Inseln um den Viktoriasee Menschen, die an der sogenannten Schlafkrankheit1 litten. Zunächst vollzog er dies mit einem Mittel, welches in Deutschland zur Heilung gegen Syphilis eingesetzt wurde. Das arsenhaltige Mittel hatte jedoch einige Nebenwirkungen und die Menschen kamen nicht immer freiwillig, um sich von den Ärzten behandeln zu lassen. So schreibt Wolfgang Eckert in dem Buch „Medizin und Kolonialimperialismus“ über einen wissenschaftlichen Ehrgeiz junger Ärzte einer bakteriologisch erfolgreichen Nation die ihre Chance nutzten und mit gefährlichen neuen Medikamenten experimentierten – in den Schlafkrankheits-„Konzentrationslagern“2 in Togo, Kamerun und Deutsch-Ostafrika. Die Zwangsmaßnahmen gegen die Bevölkerung, die auch als Versuche an Menschen zu verstehen sind und in der Kolonialzeit begannen, fanden später im Nationalsozialismus weitere Anwendung. Tropenmediziner Claus Schilling beispielsweise infizierte Menschen im Konzentrationslager Dachau mit Malaria.

Neben der Beforschung von Krankheiten gab es auch Forschungen über die biologische Einteilung von Rassen. Das wohl standhafteste Überbleibsel des Kolonialismus. Der Naturforscher Carl von Linné (1707-1778) beispielsweise, der auch in Rostock durch einen Straßennamen geehrt wird, teilte die Menschen in 4 Rassen ein. Heute längst widerlegt, entstanden zur Kolonialzeit durch ihn und weitere Vertreter die Rassentheorien, die unsere Gesellschaft, ihre Wahrnehmung und ihr Handeln leider bis heute prägen. Der Rassismus diente als wirkungsvolles Mittel zur Legitimation der Aneignung von Ressourcen und der Ausbeutung von Mensch und Natur. Dies wirkt in Beziehungen zum und Betrachtungsweisen über den globalen Süden3 bis heute nach.

Umgang mit human remains

„Forschungsobjekte“ wie beispielsweise Schädel oder Gebeine aus der Kolonialzeit waren nicht selten Gegenstände, die ihren Weg nach Deutschland fanden. Auch Rostock verfügt über eine anatomische Sammlung in der noch einige Objekte, zumeist menschliche Schädel oder Gebeine aus der Kolonialzeit, zu finden sind. Leider ist es schwer, Aussagen über deren genauere Herkunft zu treffen. Wer wann an wen was übergeben hat, ist oft nicht belegt, bzw. Daten dazu im Laufe der Zeit schlecht bis gar nicht archiviert oder gar vernichtet worden. Das Rostocker Institut für Anatomie befindet sich im Prozess der Klärung über den zukünftigen Verbleib und Umgang mit den Objekten. Was aus Unrechtskontexten in das Institut gelangt ist, sollte ethisch verantwortlich rückgeführt werden.

+++UPDATE+++

Umgang mit human remains

Eine Stelle für die sogenannte Provenienzforschung wurde kürzlich geschaffen. Koordiniert wird ein Umgang mit problematischen Gegenständen von der Deutschen Anatomischen Gesellschaft. So dann auch der Umgang mit den human remains aus dem heutigen Namibia, die in der anatomischen Sammlung in Rostock liegen. Im Dezember 2019 veranstaltete Rostock Postkolonial in Kooperation mit Berlin Postkolonial eine Veranstaltung mit den Nama- und Ovaherero Aktivistinnen Sima Luipert und Esther Muinjangue. Der NDR berichtete darüber:

Überlegungen zum Umgang mit kolonialen Objekten findest du auch in der Station „Ethnographische Sammlung“.

Quellen und zum Nachlesen

- Über Tropenmedizin und Menschenversuche: https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/das-versteckte-erbe-des-kolonialismus; letzter Zugriff am 3.12.2020

- Wolfgang U. Eckert, Medizin und Kolonialimperialismus. Paderborn 1997

- Pascal Grosse, Kolonialismus, Eugenik und bürgerliche Gesellschaft in Deutschland 1850 -1918. Frankfurt 2000

- Johannes W. Grüntzig, Heinz Mehlhorn, Expeditionen ins Reich der Seuchen. München 2005

- The Lancet 363 (2004)

- über Carl von Linné: http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/rassismus-biologie-und-rassenlehre/; letzter Zugriff am 3.12.2020

- Ein Thema, zu dem wir noch mehr recherchieren wollen, ist ein möglicher Zusammenhang zwischen kolonialer Ausbeutung und der Verbreitung von HIV/Aids: Darüber wie und wann neuartige Erreger von Krankheiten in den Menschen gelangen konnten gibt es interessante Theorien, die auch mit der Kolonialisierung durch die Europäer und ihrer anhaltenden Ausbeutung einhergehen könnten. Beispielsweise wurden im Auftrag von Kolonialherren wie König Leopold aus Belgien Bahnstrecken im Kongo erbaut. Diese führten durch den Dschungel bis an die Küste, dort wo auch wilde Tiere leben, wie Affen die Träger des HI- Virus sind. Sollten sich neben den zahlreichen Todesopfern die der Bau mitgebracht hat, dort auch Menschen das erste Mal infiziert haben, so könnte der weitere Werdegang des kolonialen Handelns zwischen den Jahren 1900 und 1910 in denen die Zwangsarbeit in den Kolonien ihren Höhepunkt erreichte und Menschen mit nicht ausreichend desinfizierten Stahlnadeln gegen die Schlafkrankheit geimpft wurden, zu einer Verbreitung der Krankheit beigetragen haben. Viel früher also als bislang angenommen. Es gibt eine Dokumentation, die sich mit Aids als kolonialem Erbe auseinandersetzt, du findest sie hier: https://www.arte.tv/de/videos/051599-000-A/aids-erbe-der-kolonialzeit/; letzter Zugriff am 24.05.2017 oder hier: https://www.youtube.com/watch?v=GGhka_OWiiw; letzter Zugriff am 17.02.2018

- 1 Die Schlafkrankheit ist eine „Tropenerkrankung“, die auch als „Afrikanische Trypanosomiasis“ bezeichnet wird. Sie kommt in den tropischen Gebieten Afrikas vor und wird von der Tsetsefliege übertragen. Im Endstadium fällt der/die Patient*in in einen schläfrigen Dämmerzustand, der der Krankheit ihren Namen gegeben hat.

- 2 Keinesfalls wollen wir mit dem Wortgebrauch die Konzentrationslager und die systematische Vernichtung von Juden und Jüd*innen, die es während des Nationalsozialismus gab, verharmlosen. Jonas Kreienbaum hat sich intensiv mit dem Begriff und der Ausprägung kolonialer Konzentrationslager im südlichen Afrika 1900-1908 auseinandergesetzt in: „Ein trauriges Fiasko – koloniale Konzentrationslager im südlichen Afrika 1900-1908“ Dort könnt ihr etwas über die Entstehungs-geschichte des Begriffes und seine jeweilige Bedeutung nachlesen.

- 3 Die Begriffe „Globaler Süden“ und „Globaler Norden“ sind nicht geographisch zu verstehen, sondern vielmehr als wertfreie Beschreibung verschiedener Positionen in der globalisierten Welt. Die Begriffe werden verwendet, um eine Hierarchie zwischen „Entwicklungsländern“ und „entwickelten Ländern“ aus einer eurozentristischen Sichtweise heraus zu vermeiden.

- https://www.ardmediathek.de/ndr/video/nordmagazin/wie-umgehen-mit-sammlungsguetern-aus-der-kolonialzeit/ndr-fernsehen/Y3JpZDovL25kci5kZS9lZjBmOGVlNi02ZjBmLTRjOGItYmY3NS0yMzgyNzk3Nzg4OTE/; letzter Zugriff am 3.12.2020